競馬・最強の法則2007年1月号

木下健&タツローの「新聞で簡単にできるラップ理論」必勝法④

「ダート中距離」で儲けずして、どうするゥ!?

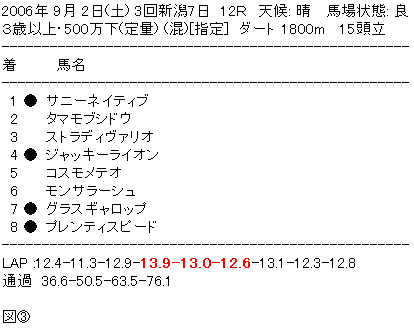

「好走ラップタイプ別馬リスト」ダート中距離編 特別掲載!

ついに9年目に突入しました ^^;

あけましておめでとうございますm(- -)m。って書いたのがついこないだのような・・・・。

しかし1年って、ホンマ早いですね~(まだ11月ですけど。)こないだ8年目に突入しました!って書いたはずやのにもう9年目ですわ。

区切りの10年目にも新年のご挨拶ができるように、皆さんに役立つもんを提供していきたい、と心を新たにして頑張っていきたいと思います。

それではページ数も少ないのでチャッチャと本題に入りますが、10月号から3号連続で、「木下健&上羽タツローの新聞で簡単にできるラップ理論」ということでやってまいりました。

ここまでの3回は、タツローさんオリジナルの「ラップ理論」をもとに、芝レースを私なりの解釈で、誰でも簡単に使えるようにアレンジした「簡単お手軽ラップ風3分間クッキング馬券術」をお送りしましたけど、今回はいよいよタツローさんの頭脳の中核部分である「ダート中距離編」をお送りしたいと思います。

指数ファンには常識なのですが、ダート戦は芝に比べて馬場差の面で誤差が少ないので、予想の精度が倍増します。これにさらに、タツロー氏オリジナルの「ラップ理論」を紹介できれば鬼に金棒なのですが・・・・。なんせあの人の話はややこしいて、100人中5人も理解できたらエエ方なんですわ・・・・(^^:。

以前、タツローさんが本誌で連載されていた頃も、担当さん自身が「ややこしいて????助けてください」と私に何べんも連絡してきたくらいですねん。彼はマニアの中のマニアで、ある種の天才ですから、私でさえも何をいうとるんか理解に苦しむことがしばしばあります。だから、なおさら担当さんじゃ無理なんも当たり前ですわ(^^;アハハ。

というわけで、彼の理論を私なりの解釈でババほど簡単に、そしてババほど崩して、「簡単お手軽ラップ風3分間クッキング馬券術」として読者の皆さんにお届けしたいと思います。

順序的には、

- タツローさんのラップ理論がどういうものか。それがどれだけ理に適ったもんか説明して、

- 次に私がそれを適当に崩して簡単にまとめ上げて、

- 最後に「タイプ別リスト」を用いて馬券購入の参考にしていただく。

という感じですすめます。

同じタイプでも「まったく違うレース」がある!

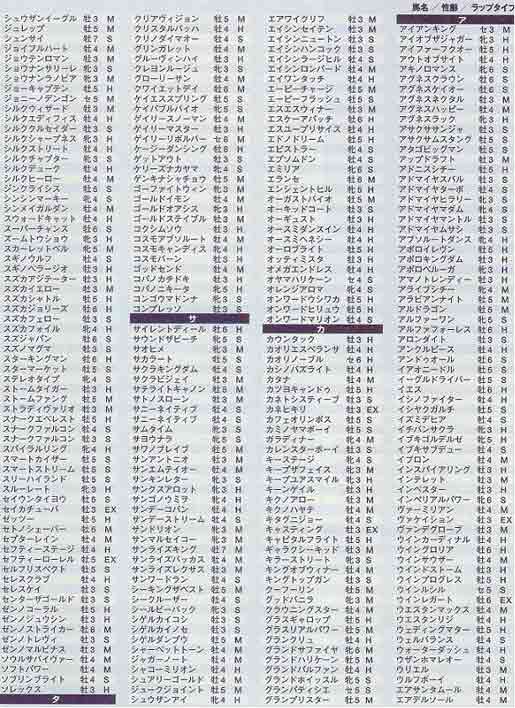

というわけでまず、タツロー氏から提供してもらった下の図①②をご覧下さい。

①2006年8月5日新潟8Rダート1800m。走破タイム 1分52.7秒

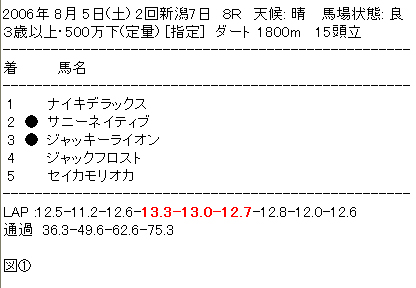

②2006年8月6日新潟12Rダート1800m。走破タイム 1分52.6秒

これらは8月5日、6日連続する2日間に行われた500万のレースです。走破タイムもわずか0.1秒の違いで、非常ににかよったレースでした。でもタツローさんにいわせると、

「このふたつのレースは、まったく違った性格なんですよ~」

もちろん私はその意味を理解していますが、彼のようにマニアではありませんので、あくまでも大雑把な感じです(^^;。それはともかく、このふたつのレースのラップタイムを並べてみます。

①36.3(3F)―46.9(4F)―62.6(5F)―75.3(6F)

②36.3(3F)―46.7(4F)―62.1(5F)―74.7(6F)

ペース的にいうと「速い流れ」に属しますが、とくに珍しいペースではなく、普通によくあるラップタイムです。

そやけどよく見ると、5F目と6F目のラップタイムが少し違ってます。でもこれもまあ、

「0.5秒程度のラップの差なんてわずかなことちゃうの?まったく違うレースってほどのこともないんとちゃうの?」って感じですよね。ではその部分をさらに詳しく見るために、各ハロンごとの通過ラップで並べてみます。①②のレースのラップ部分は以下のようになっています。

①12.5―11.2―12.6―13.3(4F)―13.0(5F)―12.7(6F)―12.8(7F)―12.0―12.6

②12.6―11.4―12.3―13.4(4F)―12.4(5F)―12.6(6F)―12.5(7F)―12.2―13.2

タツロー氏は1800mのレースの場合、3Fまでを「序盤」。4F~6F目までを「中盤」。7F以降を「終盤」と呼んでいるんですが、両レースの中盤、とくに5F目に注目してみてください。

①のレースでは13.3―13.0―12.7と計39.0秒で流れましたが、②のレースでは13.4―12.4―12.6秒の計38.4秒で流れ、3Fの間に0.6秒の違いが生まれている計算になります。

で、さっきの5F目に戻りますと、この0.6秒の差は実は5F目の①13.0秒と②12.4秒の差なんですよね。この差から、次のようなレース内容の違いが浮かび上がってきます。

①激しい先行争いが一段落した後に13秒台のラップが2回続き、「息の入れやすい流れ」になった。その中盤が緩んだ証拠が、ラスト1Fの12.6秒に現れている。

②激しい先行争いが一段落し、一旦は13秒台に緩んだが、後続が直ぐに詰め寄ってきて再び12秒台になったために、「息の抜けない厳しいラップ」になった。中盤が厳しかった証拠が、ラスト1Fの13.2秒に現れている。

このように説明されると確かに、「なったく性質の違うレース」に見えてくるやないでしょうか?ちなみにタツロー氏は、①のようなレースを【中間緩むラップ】と呼び、②のようなレースを【中間速まるラップ】と呼び、タイムが近くても、まったく違う内容のレースとして位置づけています。

ラップの違いでメンバー激変?

馬券的に重要なのはここからです。繰り返しになりますが、ラップ理論のキモは、

《各馬には各馬の、己の能力の発揮できるペース(=ラップ)がある。自分に合ったペースなら好走するし、合わないと凡走する》

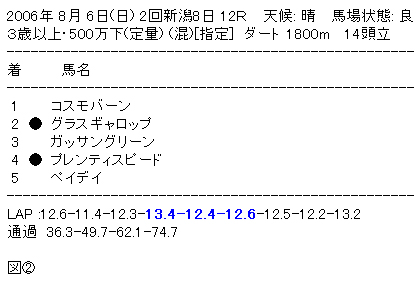

ということで、走破タイム的には変わりなくても、このようにまったく別の内容のレースでは、まったく別のタイプの馬が連対する傾向が見られます。下の図③をご覧下さい。

③2006年9月2日新潟12Rダート1800m。走破タイム1分54.3秒

12.4―11.3―12.9―13.9―13.0―12.6―13.1―12.3―12.8

このレースは「中盤」(4~6F)で13秒台が2回連続続いてるんで、先のパターンでいきますと①の

【中間緩むラップ】と同じ要素を持ったレースといえます。

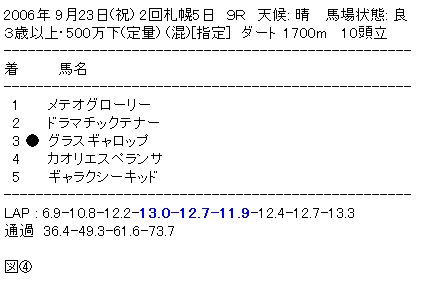

面白いことにこのレースには、先の①と②のレースから4頭が参戦してました。結果は①の【中間緩むラップ】で2着やったサニーネイティブが勝ち、3着やったジャッキーライオンが4着入線で、一方、②の【中間速まるラップ】で2着のグラスギャロップと4着のプレンティスピードは7着8着に敗退しました。

つまりはサニーネイティブやジャッキーライオンは【中間緩むラップ】で好走する傾向にあるタイプで、逆にグラスギャロップやプレンティースピードは、こんな流れでは能力が発揮できないタイプということです。

逆にいえば②のようなタイプは、【中間速まるラップ】でなら能力を発揮することになります。それを裏付けるように、グラスギャロップは【中間速まるラップ】のレースで3着入線を果たしています。

馬にとって、「自分に合う流れ」っていうのがいかに大事か、おわかりいただけたのではないでしょうか。似たような走破タイムでも、流れ=ラップが違っていれば、上位に来る馬もガラリと変わってしまうということです。

これを馬券に生かすには、個々の馬にあったラップを分析した上で、レースのときはどういうラップになるかを予想します。大変な作業ですが読みきったときの精度は抜群で、だからこそ皆さんにも少しは活用してもらいたいと「簡単んお手軽ラップ風3分間クッキング馬券術」にアレンジしてお届けしております。

以上は、タツロー氏のほんの一部ですが、少しでもその真髄に触れてもらえたらと思っています。

さて肝心の「簡単お手軽ラップ風3分クッキング馬券術」、今回はダート中距離ですね。

本来は【中間緩むラップ】や【中間速まるラップ】なんて感じでタイプ分けするほうが精度が高いのですが、この連載のコンセプトはなんせ【お父さんにもやさしい、競馬新聞で実践できるアナログ馬券術】ですんで、この理論をもとに崩せる所は大きく崩しまして【中間緩むラップ】で好走傾向にある馬はスロータイプ、【中間速まるラップ】で好走傾向にある馬はハイペースというふうに大まかに分類して、いつもの「好走ラップタイプ別・馬リスト/ダート中距離版」を作ってみました。

まとめるとこんな感じ。

[S]・・・・スローが合うタイプ。

[M]・・・・ミドルが合うタイプ。

[H]・・・・ハイペースが合うタイプ。

[EX]・・・どんなペースでもこなす傾向にあるタイプ。

これまで[EX]には、「合うペースが不明」のタイプにも強引に入れてきましたが、今回からはリストから外して、「どんなペースでもこなすタイプ」のみにしました。

というわけで、残りも少なくなりましたのでこのあたりで。次回号では、今回のリストを元に的中報告できればええなぁと思います(^^)。

「簡単お手軽ラップ風3分間クッキング馬券術④/ダート中距離バージョン」の実践方法

●用意するもの

競馬新聞と本誌P110~掲載「好走ラップタイプ別馬リスト」と赤ペン

●基本コンセプト

木下の友人で、03年3月号で「2億4千万の男のラップ理論」で本誌初登場したタツロー氏の「ラップ理論」がベース。「ラップ理論」のキモは、《各馬には各馬の、己の能力を発揮できるペース(ラップ)がある。自分にあったペースなら好走するし、合わないと凡走する》 というもの。なので予想の前には、各馬の「合うラップ、合わないラップ」を分析し、予想の際には「今回はどんなラップになるか」を予想して馬券を買う。手間はかかるが精度は極上。これを簡単にアレンジして、新聞とリストだけで実践できるようにしたのがこの「簡単お手軽ラップ風3分間クッキング馬券術」。

「ダート中距離編」ではラップタイプを以下の4種類に分類。

[H]・ハイペースで好走タイプ

[M]・平均ペースで好走タイプ

[S]・スローで好走タイプ

[EX]・どんなタイムでもこなす傾向があるタイプ

以上のタイプをP110~「好走ラップタイプ別馬リスト/ダート中距離編」に掲載。このリストは「05年以降の500万クラス以上で2着以内に入線したことのある馬」が対象。これに該当しない馬のタイプの表記はないので、テキトーに自分でアタリをつけるなりの対応をして下さい。

●予想の手順

これまでほぼ同じだが、一応確認しておく。

①馬券を買うレースの出走馬の「ラップタイプ」を次項のリストで調べて、新聞に書き込む(その際リストにない馬は、しょうがないのですっ飛ばすか、自分でテキトーにタイプを決め付ける)

②その中で、「ペースを作りそうな馬」(だいたい逃げ馬。ときに先行馬もありうる)のあたりをつける。その馬のタイプが「今回の流れ」となる。

③「ペースを作りそう」と予想した馬のタイプと同じタイプの馬で馬券を構成する。もちろん違うタイプの馬は消す(これによって買い目を減らすことができる)。軸馬、買い方などは臨機応変に。

【参考】有馬記念有力馬の「ラップタイプ」

ご存知の通り私はG1はほとんど買うことはないし、実際のタイプは簡単に分析できないので、あくまで参考程度です。まずディープは、当然ですがペース不問の完全な[EX]タイプ。引退するかもしれないハーツは実は早い[H]で、5F61秒前後だと凡走の傾向があります(ちあんみにJCもそう)。

ドリパスは[EX]。実はこの馬、毎年春の恒例企画「ゼニ馬」で1位でしたから今の活躍は当然ですね。バルクは[M]、サムソンは[EX]、スイープは[H]です。(JC終了時点)